李秉中其人——从新发现的《鲁迅先生遗书一束》谈起

“李秉中”是《鲁迅全集》的书信和日记中出现多次的重要人名,贯穿于1924年1月至1936年7月。此前学界对李秉中的关注,依据的文献以鲁迅的书信和日记为主,并无当事人李秉中的陈述文字。现从南京版《新民报》1936年10月26日第4版钩沉出李秉中的纪念文《鲁迅先生遗书一束》,并结合鲁迅去世后他致许广平的两通信札(1936年10月20日、1937年6月21日),可以清楚地看到李秉中的为人与处事,以及他对鲁迅真挚的师生情感。《鲁迅先生遗书一束》写于1936年10月鲁迅去世一周内,本属悼念与纪念性质的文章,但并未收入追忆鲁迅的相关资料汇编。李秉中接受《新民报》总主笔罗承烈之约请而写此文,内容可信度较高,亦透露了与鲁迅交往的部分生活细节。

一

鲁迅的书信和日记里,李秉中是一个不容忽视的名字。以人民文学出版社2005年版《鲁迅全集》作为参考版本进行统计,鲁迅日记里出现“李秉中”132次,年份主要集中在1924至1936年①。收录在《鲁迅全集》书信卷内鲁迅致李秉中信札总计21通,集中在1924年、1926年、1928年、1930年、1931年、1932年②。另,《鲁迅藏同时代人书信》(孙郁、李亚娜主编,张杰编著,大象出版社,2011年1月)内收李秉中致鲁迅信札共8通,其中1925年的信札共7通③;《鲁迅藏明信片》(孙郁主编,大象出版社,2011年1月)书内,还收录有李秉中寄呈鲁迅的明信片3枚(列宁墓、伟大的铜像、中国城),呈送时间为1926年5月10日。《鲁迅研究月刊》还透露过北京鲁迅博物馆所藏的、李秉中赠送给鲁迅的书籍,包括《观光纪游》的书影、题跋,外文本《当代国内外木刻》和给《鲁迅翁遗书》写的跋文。鲁迅去世之后,李秉中与许广平仍保持着联系,现存李秉中致许广平信札2通,写于1936年10月20日和1937年6月21日。

这是目前学界可以用于阐释鲁迅与李秉中关系的相关文献,体量并不大,并且来自鲁迅的文献多于来自李秉中的。这种不对称性,导致学界对李秉中与鲁迅关系研究始终围绕鲁迅如何影响着李秉中(要申明的是,这种阐释本来也是无可厚非的)。

有趣的是,鲁迅在现存的1929年5月21日给许广平、1932年5月4日给母亲鲁瑞的信札中,均提及李秉中(或以“李执中”代称之),可见李秉中与鲁迅私人交往的密切程度,甚至还在亲友圈中有一定的影响力。1937年6月文化生活出版社编辑出版《鲁迅书简》时,许广平就把鲁迅致李秉中的两通信札纳入,且把9月24日夜的那通信排在首位④。从中可看出,当许广平发出呼吁征集鲁迅书信时,李秉中至少是积极响应倡议的七十多位重要参与人之一⑤。其实,1938年版《鲁迅全集》最初筹划出版之时,李秉中就与许广平保持着联系,通报过当时国民党的书报审查机构之内幕,这就是1937年6月21日致许广平的那一通信札:

景宋师母:

福安。月余未缄候,无任抱歉。离京两次,行色匆匆,心绪不宁,未能执笔。内子又入院生产,一切烦琐之事令人头痛。昨始自庐山返京,得内政部批及执照九纸,已嘱何君先将执照寄呈,想已收到。兹再寄上部批法币二元五角,敬礼!查收赐复。《不三不四集》,可暂时抽出,将来有机会时再加入全集。续送译书三种,尚未批下,闻有问题,不识确否。书信纪念本之广告未得见,请代留最精美本愿备价购买。全集究由何处出版?已有成议否?内政部批系十日送到,因中在庐山返京时,又因内子在医院,故先见执照后见部批,迟迟寄呈,甚歉。中近又有陕北之行,惟何日出发尚未定耳。敬祝

平安海婴弟无恙

李秉中

六月廿一日⑥

读这通李秉中致许广平的信札,既表现出李秉中对待鲁迅书稿审查的公事公办(有点秉公办事的味道,先托同事何君将执照寄呈许广平),但又包含着他从心底对作为老师的鲁迅和作为师母的许广平特有的敬重与牵挂,呈现出李秉中人性深处的复杂面。李秉中还表达了对《鲁迅全集》出版的“建议”,认为《不三不四集》可以暂时抽出不出版。《不三不四集》即《伪自由书》的又一名字,收录篇目为1933年1月至5月《申报·自由谈》发表的四十三篇文章,此前曾因“内容多属不妥,应全部禁止”被查禁,国民党中宣部部长邵力子在回复许广平时也有“不三不四集则可不要”⑦的建议。李秉中1940年去世于陪都重庆,此后他及其家人的相关情况没入茫茫人海。不过,许广平1942年对塔斯社中国分社社长罗果夫所提“先生和谁的通信最多”的问题作答时,提到李秉中等跟鲁迅通信的紧密程度,“而与李秉中、刘军等通信亦不少”。⑧1946年10月鲁迅去世十周年之际,鲁迅先生纪念委员会编印新版《鲁迅书简》(实际编辑为许广平)收录鲁迅致李秉中的信札高达21通。1951年7月《欣慰的纪念》一书出版的时候,可以看出许广平对李秉中仍是怀有好感的,书中收录《鲁迅和青年们》和《研究鲁迅文学遗产的几个问题》两篇文章,均正面地提及李秉中与鲁迅的交往。1952年2月根据鲁迅全集纪念委员会的纸型翻印的《鲁迅书简》(上、下两册),仍旧收录鲁迅致李秉中的这些信札。由此可判断,作为编者的许广平对李秉中并没有后来研究界所认为的那种厌恶情感。

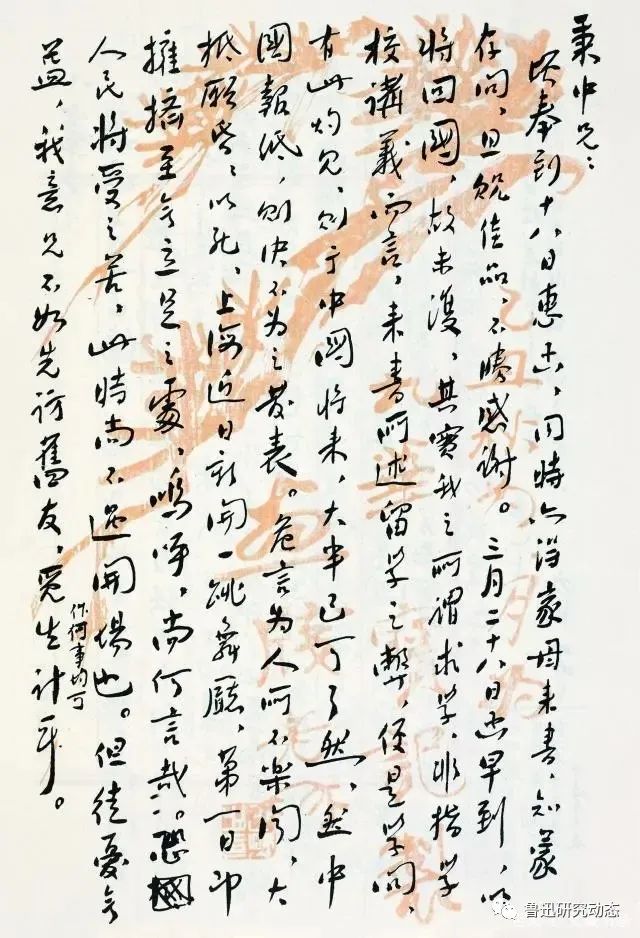

鲁迅致李秉中书信之一

人民文学出版社1958年版《鲁迅全集》出版时,尽管李秉中的政治身份在当时的政治话语中有点复杂,但全集编辑委员会在对他的文字注释上,仍以“他在1923年的时候是北京大学学生,后入黄埔军校,更后又曾在日本学习陆军;同鲁迅通信颇多”⑨、“李秉中,字庸倩,四川人,当时北京大学学生,后入黄埔军官学校,1926年被派往苏联,入莫斯科中山大学,翌年又赴日本学陆军,1932年回国,在南京国民党的军事机关担任教官”⑩加以描述,客观中性,并没有因为他在国民党所属的蓝衣社特务组织内任职而予以否定甚至批判。

1981年版《鲁迅全集》注释工作前期,注释组的工作人员就为此专门采访过与李秉中见过面的俞芳,采访时间为1977年4月,俞芳是这样提及李秉中的⑪:

李秉中,四川人,他家里很有钱,但是个孤儿,父母遗下的家产都被舅父霸占了,只身到北大念书,生活很苦,鲁迅在北京时,李与鲁迅关系较好,经常去砖塔胡同拜访鲁迅先生,一谈就几个钟点。鲁迅曾从各方面,包括经济上给他很多帮助。后来李秉中进广东黄埔军校。毕业后在南京军校工作,升得很快,大概做到训育主任,成了将军。他为国民党服务,与鲁迅走的是两条路。听说国民党在上海通缉鲁迅时,李秉中曾写信给鲁迅,表示他可在南京设法取消通缉令,但鲁迅没有同意,解放前夕,李秉中死于成都老家。

作为鲁迅与李秉中交往的见证者,俞芳的叙述客观而平实,正好对应之前1958年版《鲁迅全集》对李秉中的两条注释文字,并与许广平对李秉中的态度一致,还有学者努力对李秉中的生平细节有所增补⑫,逐渐完善鲁迅研究界对李秉中生平的掌握程度。但在具体的学术研究展开过程中,李秉中的形象却在阶级论、政党对峙观念的主导下逐渐滑落向另一个面向,被定型为“曾经心想革命,杂念很多,终于走不上正路,蜕变堕落的人”⑬。特别是1936年7月13日李秉中致鲁迅的那一通信札,提及取消鲁迅的通缉令事⑭:

鲁迅吾师函丈:

前呈一缄,谅陈道席。比来清恙如何?日夕为念。迩天气较凉,想当佳也。禀者,关于吾师之自由一事,中惟之数年矣!惟恐或有玷吾师尊严之清操,是以不敢妄启齿。近惟吾师齿德日增,衰病荐至,太师母远在北平,互惟思慕,长此形同禁锢,自多不便。若吾师同意解除通缉,一切手续,中当任之,绝不致有损吾师毫末之尊严。成效如何,虽不敢预必,想不至无结果,不识师意何若。伏乞训示。东行已有期否?吾师病中,本不敢屡渎。窃望师母代作复示,曷胜伫盼!专此,敬祝痊福。

师母大人、海婴弟无恙。

学生李秉中

七月十三日

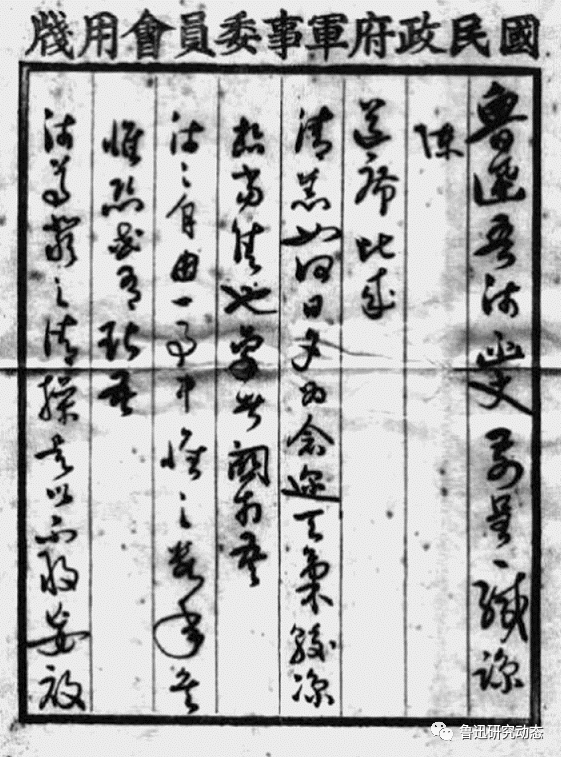

李秉中致鲁迅信札影印件,《鲁迅藏同时代人书信》,大象出版社2011年1月版,第48页

据说许广平曾代鲁迅回复过李秉中的这一通来信,因至今未公布回信内容(或已遗失),鲁迅当时的态度到底如何我们不得而知,但鲁迅研究界倒有两条信息作为“注脚”,一是许钦文的回忆:“鲁迅说,不必了,因为这样作,肯定是有交换条件的”⑮;二是内山完造提及鲁迅曾讲过有南京学生写信劝他同意撤销通缉令事,“我今后的日子不会太长了,跟了我十年的通缉令撤销了,我会寂寞的”⑯。有研究者认为李秉中受国民党当局指派,以学生的身份来对鲁迅进行“劝诱”,进而得出“李秉中的道路毕竟和鲁迅不同”⑰。“指派”之说,至今没有看到档案文献予以确证,正如耿传明所说,“此信是否是受‘上峰’指使所写,尚不可知,但鲁迅对此事兴趣不大,只是由许广平代回一信,表示谢绝。”⑱蒙树宏亦对“指派说”提出质疑,他特别强调李秉中与鲁迅“非同寻常的师生情谊”,指出“人是社会关系的总和,其表现极为错综复杂,李秉中和鲁迅的关系也不可能例外”、认为李秉中的本意“可能包含着关怀鲁迅这一层意思在内,不一定在主观上就是想拉鲁迅下水”。⑲其实,结合李秉中1933年6月23日收到鲁迅寄赠的照片后致鲁迅的回信,可以看出李秉中对自己的人生处境有清醒的认识,“生已掷身浊流,任军事委员会政治训练处科长,口腹迫人,事事违心,无可如何”⑳。陈漱渝对照参考鲁迅的信札,提出劝诱之说有过度解读的“嫌疑”。他认为,“从李信的原文看,也可理解为李秉中的个人行为,单纯出于一个学生对老师的关爱。”㉑

二

最近学术界关于李秉中的研究成果中,除陈漱渝《鲁迅为何不去日本疗养——以李秉中致鲁迅的一封信为中心》外,还有散木的《李秉中:文学青年·蓝衣社·军统》、夏晓静的《边雪鸿泥:从〈鲁迅翁遗书〉谈起——兼及“小朋友梵儿”赠书即一页手稿》。散木认为,李秉中“并不是一个坚定的‘主义’的信仰者,在他的内心深处,一直怀有很强烈的悲观情绪,这种悲观情绪既有对自己现状的不满,也有对社会现实的失望”,文后更涉及李秉中与蓝衣社、与国民党军统的更为复杂的关系。值得注意的是,散木和夏晓静同时指出李秉中生前未写文章纪念鲁迅,散木的表述如下:“遗憾的是,曾经与鲁迅成为忘年交的李秉中,生前却没有留下任何对于鲁迅的回忆或纪念文章,这也许是他的早逝,以及出于其特殊身份造成的某种原因吧。”㉒夏晓静的表述也类似:“由于他的特殊身份,未能留下对鲁迅怀念的文章。”㉓

要指出的是,李秉中在鲁迅去世之后的一周内,就曾写过文字表达对老师鲁迅先生的“哀悼”。一是此前由《上海鲁迅研究2》披露的1936年10月20日李秉中给许广平的唁函:

广平师母:

今日阅报,惊悉先生逝世,虽是在办公室中,不禁伏案恸哭。秉中之得有今日,皆先生之赐。十年来奔走不宁,未能偿侍先生讲学之志,诚可痛心。然平日对人处事,一体先生真诚态度,不敢有辱先生,此敢告我先生在天之灵者也。海婴弟方数岁,教养之责,全在师母。伏望节哀,毋损尊体,以肩巨任。回思前日在沪,先生云“病中亦不能停笔休养,因停笔不单医药遂停,即饭亦不得吃也”。痛哉此言,秉中返京二十余日来,晨夕耳中皆如闻先生此言,然又束手无策,不能有所奉助。时时怀念先生病体,而俗务累人,竟未能奉书问候,而今竟成终天之憾事。前次先生面允书数字见赐,病中当尚未书就,敢请师母觅先生所书物事赐寄,以存手泽。

先生最后寄秉中之缄,寄至军事委员会者,但竟遗失,迄未收得,不知有存稿否?现拟请假来沪,视先生丧,亦不知能得请否?此后师母有所命,敢不尽力!乞不以先生逝世而疏远之,幸甚祷甚!谨奉赙金二十元,略表敬意,秉中知先生许我也。伏维

宝重!海婴弟无恙!

学生李秉中

十月廿日

鲁迅于1936年10月19日凌晨五点二十五分在上海寓所病逝,当日大多数报纸来不及刊登这一消息,李秉中读到的应为第二天(10月20日)报纸刊载的鲁迅去世信息。因缺信封,李秉中的这通唁函何时到达鲁迅治丧委员会并转送许广平之手并不确定,但写于看到消息的当日(有落款日期为证),且唁函文字中“惊悉先生逝世,虽是在办公室中,不禁伏案恸哭”、“十年来奔走不宁,未能偿侍先生讲学之志,诚可痛心”㉔等语,不禁让人联想到李秉中得讯后悲伤的情感状态,正如编者所说,“须知他(李秉中)是在视鲁迅如眼中钉的南京军事机关任职,这可见他本人对鲁迅确系真情”、“从这封唁函看,我们对李秉中的评价是应当更客观一点的”㉕。公布李秉中这份唁函的时间为1989年,但三十多年过去了,所谓的“客观评价”并不如《上海鲁迅研究》编辑部当年期待的那样。

二是《鲁迅先生遗书一束》,署名“李秉中”,刊载于南京版《新民报》副刊“新园地”第293期(1936年10月26日第4版)。可以肯定,这个“李秉中”就是与鲁迅交往颇为密切的青年人李秉中。因学界并没有捕捉到这篇文章,此处照录文字如下:

鲁迅先生遗书一束

李秉中

《新民报》主笔承烈兄向我要一点关于鲁迅先生的纪念文字。我是与文坛相隔十万八千里的武人,何敢滥竽于诸文学家之后,附庸风雅,遗笑方家!只好搜索敝箧,寻鲁迅先生自民国十二年以来给我的信,本想综合起来做一篇文字,但是既非文学家,更未敢妄想加入文坛,如此大吹大擂,未免使人疑为肉麻的“登龙术”。

我是从民国十一年在北京大学听他讲课,因为偶然以一篇作品请他看看,蒙他约我到他当时的住宅(砖塔胡同)去谈话,谈些什么,已很模糊,只记得一进门的左侧,就是他的卧室兼书房的窗下,堆的是劈柴和煤球,还有一个炉子。中堂里架上桌上堆满了书,左面掀帘进入卧室,临窗的书桌也满是书,还有笔砚之类,砚台旁有一个泥猪,大约是唐时瓷器。先生却还睡在两条板凳搭的木板床上,床前方凳上有一把芭蕉扇,我想或许是驱蚊或煽熄煤油灯用的。先生在床上谈了很久,然后在被里拴好裤带坐起来。那时大约在初秋,盖着薄的被。后来先生在阜成门白塔寺侧东三条胡同的新居落成,我去的时候就更多了。那个新居,既非洋式大楼,更无卫生设备。进门一个天井,隔街两间南房是堆书兼会客之所。北房三间,第一间是先生的老母亲的卧室,至今还是老太太住着。中堂前半间吃饭,后半间是书房,第二房是先生的卧室。中堂后尚有余地,种有枣树还有瓜棚,似乎还有一口土井。先生曾说当初的钱本是够修房的,那晓得平地就花了许多钱,结果负债千余元。那时每礼拜多则两次,少则一次到先生家去,去时总是午后,顺便吃晚饭。先生的绍兴菜很好吃,酒味很美。饭后抽烟喝茶,一直总谈到九十点钟才走。在那里曾经见过许钦文章川岛,似乎还见过吴曙天和章衣萍,记不真切了。因为我的生活很困难,常得先生和刘叔疋先生的帮助和鼓励。那时孙伏园在编辑晨报副刊,孙席珍在那里校对,暑期孙席珍请假回乡,由先生介绍我去代理,后来孙席珍同我成好朋友了,但是十年以来,不知消息,先生与孙伏园却同时应刘镇华聘往西安讲演,晨副编辑,亦由李老板小峰代理。

国民党在北平秘密招生,先生极端赞成我去革命,先生说当兵打战的生活,是很有趣的。并送我路费,才得成行。

世人对于先生的认识不一,有人说他曾用俄国的卢布,这固然用不着辩,是污蔑他的,就是说他是“世故老人”,也带有污蔑的口吻,他实在是一个赤诚待人,毫无机心的。因为一般人有的要利用他,有的要攻击他——即是反面的利用,而先生始终皦然自立,不上圈套,不屈不挠,而且立即戳破对方的秘密,不留情面,使人无地自容,所以得有狭隘,刻薄,绍兴师爷,世故老人等等恶评,我们看他过去在文坛奖励后进,扶掖新人的热心,就可明白。他常深夜为青年润色文字,亲为接洽付印和校勘,这些事我想许多人总还记得的。

先生给我的信,遗失得很多,第一次是十三年在广东棉湖作战,从石桥上掉下河里,把身上背的东西通通丢了,才爬起来。先生的十几封信和几册书都在背囊里一并丢失。第二次是十六年从俄国回来,恐怕在上海被嫌疑,所携书籍等件,通通抛在海里,不留片纸只字。好在有朋友借去的书代我保存两封。

这几年来行踪无定,通信很少,而先生最后八月中旬寄的,谈不必设法为他取消通缉令的信,竟未收得。后来见面说起才知道。

最后一次见面是八月二十七日晨七时,因要赶八时的火车,所以非常匆促。但是现在回想起来,匆匆的几句话,却很有非常的重要性。

我问先生是否将遵医嘱往日本养病?他说不去,现在的时局,在日本精神上那能受得了那种刺激!而且现在觉得身体进步多了,仍然每天可以写作。我吃了一惊,问先生为什么不遵医生的话,停止执笔和用思,好好静养,又开始写作了?先生说,我不写作,不但莫有医药费,而且莫有饭吃。我当时心里好像戳了一刀,万分难过,一时想不出话说,先生看着钟说,你应该去赶车了。徐步送我到扶梯边,广平师母送到大门。一直到今天,我还时时在眼前看见先生说“我不写作,不但莫有医药费,而且莫有饭吃”时的面容,耳里还时时听到那种声音。

人们说先生老了,但先生还不能忍受成万的青年留学生在日本所能忍受的刺激。人们说先生是中国高尔基,但中国高尔基病到垂危,还是不写作就不但莫有医药费,而且莫有饭吃。

关于二十年一月,传闻先生被逮的信,当时《大公报》文学副刊,首先揭载,全国报纸多数转载,谣言始息。但原信早已遗失,幸剪存当时报纸。

十八年我在北平结婚,先生参加婚礼后,缄告广平师母,于《两地书》中,改我名作李执中。当时先生曾说,我来并非贺喜,实因有所不放心之故,及新妇既至,遂觉放心,故不待行礼先行。问先生不放心甚么?他说我怕新妇比你高,后见是比你矮的矮子,才放心了。

这十几封信,都是私缄,既未讨论主义,又未高谈文学,本无多大价值。不过或者可以供给大家,作为帮助公解先生的资料罢了。

相片三张,一张是十六年在上海时送我的。先生抱着海婴的相,是十八年寄到日本的,海婴的单人相,是十九年寄到日本的,并为说明。

在《鲁迅先生遗书一束》文后,《新民报》编辑部还附录了鲁迅致李秉中的21通信札(26),排版顺序如下:八月廿八日夜(1924年)、九月二十八夜(1924年)、五月二十六日之夜(1924年)、二十四日夜(1924年9月)(载1936年10月27日第4版);十月二十日夜(1924年)、三月六日(1931年)(载1936年10月28日第4版);四月三日(1931年)、四月十二夜(1930年)、四月十五日(1931年)(载1936年10月30日第4版);五月三日(1932年)、九月三日(1930年)(载1936年10月31日第4版);无落款日期信札(应写于1932年2月,具体日期待考)、四月九日(1925年)(载1936年11月1日第4版);三月二十夜(1932年)、六月四夜(1932年)(载1936年11月3日第4版);五月三夜(1930年)、六月二十三夜(1931年)(载1936年11月4日第4版);二月四日(1931年)、二月二十六日(1924年)、二月十八日(1931年)(载1936年11月6日第4版);六月十七日(1926年)(载1936年11月7日第4版)。此外,《新民报》还刊有鲁迅赠李秉中照片一帧(载1936年10月27日,取名为《鲁迅六年前与海婴合影》),并六月十七日(1926年)鲁迅致李秉中信札的底稿(载1936年10月28日第4版,取名为《鲁迅遗书底稿》)。需进一步补充说明的是,《鲁迅六年前与海婴合影》这帧照片并不是鲁迅直接寄送给李秉中的,而是通过北平的“朱寓收转”之后再处理的。㉗显然,此照片经朱安之手转寄,于1932年6月送达李秉中的手中。而在李秉中致鲁迅的留存信札中,他曾多次提到并表达致意的“师母”,还包括了鲁迅的原配朱安。李秉中在文中提及的另外两帧照片(1927年鲁迅送给他的照片和1930年鲁迅送给他的周海婴单人照),《新民报》编辑部并没有公布出来,实在令人觉得可惜。

真要感谢《新民报》总主笔罗承烈对李秉中的约稿(从中也可以看到当时罗氏对李秉中与鲁迅的关系很熟悉),否则李秉中与鲁迅的关系史就会停留在此前的文献体量上。罗承烈本为四川涪陵(今重庆市涪陵区)人,与李秉中同为四川籍老乡,且都曾在北平读书(应该有交集,时间在1922年前后),又在当时国民政府的首都南京工作,想来交往应该紧密(从主动约稿可推测),从中也让人捕捉到他们这一层特殊的四川老乡的私交。要补充的是,就在《新民报》1936年10月26日发表李秉中《鲁迅先生遗书一束》的这一版面上,还同时出现阳翰笙(四川高县)和刘盛亚(四川重庆)这两位川籍作家的文章,显然是编者罗承烈的有意安排。在《鲁迅先生遗书一束》中,李秉中交代了他写此文的目的是“纪念鲁迅”,并没有借纪念鲁迅出名的“登龙术”想法,还自称“与文坛相隔十万八千里的武人”,明确地表明文中涉及的文献都是“私缄”(“既未讨论主义,又未高谈文学”),公开的目的是“作为帮助公解先生的资料”。《鲁迅先生遗书一束》的文献学意义在于:

一是纠正学界此前一直认为李秉中没有写追忆鲁迅的纪念文章的观点,补充并丰富了追忆鲁迅之文献。作为当事人,李秉中与其他追忆者的身份还是有一定的差别的,他毕竟是鲁迅中年、晚年交往史中最为重要的,且推心置腹交流与交往最深的青年人之一。除了此前学界已经知悉的唁函(1936年10月20日致许广平)表达出李秉中对鲁迅去世的悼念之情外,他还写了《鲁迅先生遗书一束》这一篇追忆文章,表达了自己作为学生对老师鲁迅的追忆、怀念。

二是对鲁迅砖塔胡同和阜成门白塔寺侧东三条胡同(应为西三条胡同,系李秉中之笔误)的生活细节,有更为丰富的文字复原。据鲁迅日记记载,1923年7月18日周氏兄弟失和之后,鲁迅于7月26日就往砖塔胡同看房、租房,并于当日下午返家开始装书㉘,启动迁出八道湾11号的搬家工程,8月2日携朱安迁入砖塔胡同61号㉙。住下之后并不满意住房,鲁迅仍旧忙于看房与买房,迟至10月30日最终决定买下西三条胡同21号的六间房㉚,1924年年初开始翻修,至五月中旬完工,5月25日正式搬入新居㉛。以前学界关注鲁迅在这两个地方的生活,主要依托于鲁迅的书信和日记,以及部分鲁迅交往的友人、学生的回忆录,但李秉中作为见证人,他对鲁迅过去生活的追忆是最为鲜活的文献材料。鲁迅住在砖塔胡同期间,鲁迅日记中记录了六次与李秉中的会面(都在1924年),分别是1月29日、2月17日、2月27日、3月11日、3月30日、5月1日。但李秉中在《鲁迅先生遗书一束》中对砖塔胡同时期的回忆是“那时大约在初秋,盖着薄的被”,这进一步说明鲁迅日记的相关文事是有漏记的。㉜如果按李秉中的陈述,他去鲁迅砖塔胡同住处应该是在1923年9月间。李秉中的回忆文字形象、生动,特别是他的那句“先生在床上谈了很久,然后在被里拴好裤带坐起来”、“那时大约在初秋,盖着薄的被”的实景描写,真把日常生活中的鲁迅先生写活了,这是对鲁迅起居生活一个重要细节的关注。

三是复原了部分文学史、文化史的细节。比如关于《晨报副刊》的1923年底、1924年初的人事小变迁,涉及孙伏园、孙席珍、李小峰和李秉中这四位青年在这一时期的交往与流动,对鲁迅此时期的相关活动、人际交往史料有进一步的增补。另外,鲁迅致李秉中信札在鲁迅日记内有记录的为28通,为何存世只有21通?其余7通判断为遗失,但到底在哪里遗失、又是怎么遗失的,一直是学界关注的问题。李秉中在文中也做了详细的交代,披露这批信札遗失的过程:一是1925年“在广东棉湖作战,从石桥上掉下河里,把身上背的东西通通丢了,才爬起来。先生的十几封信和几册书都在背囊里一并丢失”,二是1927年从俄国回国,“恐怕在上海被嫌疑,所携书籍等件,通通抛在海里,不留片纸只字”。从第一批遗失的书信来看,应该是1922年至1925年的部分书信。鲁迅日记1925年5月以前有记录的鲁迅致李秉中信札总计8通,收录在《鲁迅全集》内1925年3月之前的信札6通,缺1924年9月29日、1924年12月17日、1925年1月6日、1925年1月10日4通,这一批信札很可能是在1925年2、3月征讨陈炯明的战争中遗失的。另外,1927年前的部分信札,也在回国前因安全问题被抛弃。

四是李秉中更为直白地陈述了他的“鲁迅观”。众所周知,鲁迅在生前树敌不少,甚至被称为“世故老人”,且遭到国民党浙江省党部的“通缉”,被定为“堕落文人”。身在国民党的官僚体制机构里,李秉中并没有与国民政府和政党(国民党)保持高度一致,而是从自己的生活、交往感受出发,认定鲁迅是一个“赤诚待人,毫无机心”的人,特别是鲁迅为青年所做的事情(奖励后进、扶掖新人,为青年润色文字、接洽复印与校勘等),至少迟至1936年10月底写追忆文章时李秉中仍有清晰的印象。二十世纪三十年代左翼文艺界一直把鲁迅当作中国的“高尔基”,但从李秉中的陈述来看,鲁迅说的“我不写作,不但莫有医药费,而且莫有饭吃”,可以透露出晚年鲁迅的实际遭际及生存困境。

总的来看,李秉中《鲁迅先生遗书一束》充分表达了作为学生的李秉中对鲁迅深切的怀念之情,与当时国内外的相关纪念文章相比,他的这篇文章显得很平实,更没有攀附鲁迅声誉的想法,如陈漱渝所说,这真正是出于对老师的挚爱,这种挚爱已经超出了所谓的政治立场,也不是此前有研究者得出的那种界限分明的对垒情绪。荣太之二十世纪八十年代的时候有一段话涉及对李秉中的评价:“李秉中后来成为国民党的高级军官,成为反动派一方的人物,我想决不能因此就不顾史实而否定他们之间的友谊或对他们的关系做一些不切实际的评判。(即使到后来,李秉中对鲁迅也并无恶意。李的身份和所处的阶级立场,为什么还能与鲁迅善意相处,这涉及到人的复杂的社会的阶级的关系,这里不想深入分析。)李秉中信中的思想感情正确与否,这是问题的另一面,需要根据当时的环境加以分析,即使荒诞不经,也不能因此否定他和鲁迅的友谊。”㉝

三

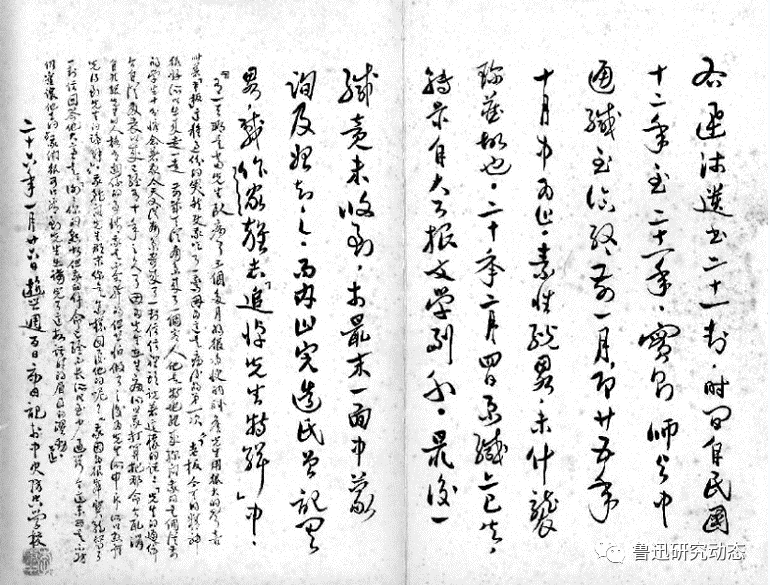

行文至此本可告一段落,但对《鲁迅研究月刊》2020年第6期《鲁迅翁遗书》题跋的文字材料进行释读的过程中,我不禁又回味起李秉中与鲁迅的这一段师生缘分,它是真切感人的文字,值得珍视,正如夏晓静指出的,至少可以算作是李秉中“对鲁迅先生的怀念文字”㉞。这里对题跋文字识读如下,以供学界参考㉟:

《鲁迅研究月刊》2020年第6期公开披露的《鲁迅翁遗书》图影

右迅师遗书二十一封,时间自民国十二年至二十一年,实则师与中通缄至临终前一月,即廿五年十月中为止。素性脱略,未什袭珍藏故也。二十年二月四日原缄亦已失,转录自《大公报》文学副刊。最后一缄竟未收到,于最末一面中蒙询及始知之,而内山完造氏曾记其略,载《作家》杂志“追悼先生特辑”中。

有一天,那是当先生卧病了三个多月的很凉快的时候,先生用很大的声音叫着“老板”,这种过分的突然,使我吃了一惊。因为这是病后的第一次。“老板,今天的精神很好,所以出来走一走。前几天从南京来了一个客人,他是特地跑来探问我的,是个从前的学生。十分惦念着我。今天又从南京寄来了一封信,信里头说着这样的话:‘先生的通缉令自从发表以来,已经有十年之久了。因为先生在生病,所以,我打算把那命令取消。自然,跟先生的人格有关系的事情,我是不会干的;但恐怕做了之后为先生所申斥,所以想预先得到先生的谅解。’”我就问先生,那末,你是怎样回复他的呢?“我因为很寂寞,就写了一封信回答他,大意是:‘谢谢你的恳切,但我的余命已经不长,所以,至少通缉令这东西是不妨仍旧让他去的。’”我们很可以看到先生讲完了这段话时的眉目的跃动。

二十六年一月廿六日逝世周百日

秉中记于中央防空学校

鲁迅致李秉中的最后一通信札写于1936年7月13日之后(由许广平代笔),李秉中并未收到这一通回信。9月27日,李秉中至上海鲁迅的寓所拜访鲁迅,这也是李秉中最后一次探望自己的老师。二十二天之后的10月20日得知鲁迅去世的消息,他以“虽是在办公室中,不禁伏案恸哭”、“返京二十余日来,晨夕耳中皆如闻先生此言,然又束手无策,不能有所奉助。时时怀念先生病体,而俗务累人,竟未能奉书问候,而今竟成终天之憾事”㊱的文字,表达对鲁迅的深切悼念之情。最先披露李秉中劝诱鲁迅取消“通缉令”的文章,就是内山完造的《忆鲁迅先生》,原载《作家》二卷二号。鲁迅去世后,李秉中整理出鲁迅写给他的所有留存信札,汇编成《鲁迅翁遗书》一册寄送给许广平,他还把内山完造《忆鲁迅先生》一文内涉及他的那一段文字抄录下来,放入到题跋中留作纪念。可以看出,这承续着李秉中在鲁迅去世后对其遗书的整理工作,与《新民报》刊载《鲁迅遗书一束》有着一定的内在联系。“二十六年一月廿六日”这个落款时间尤其值得注意,这说明《鲁迅翁遗书》的题跋文字写于鲁迅逝世的百日祭这一天。“百日祭”是中国传统文化中最为重要的祭祀活动之一,死者与健在者特殊的人际关系,才会使健在者有这样庄重的追念活动寄情于逝者,这可以进一步看出李秉中对于鲁迅的情感寄托,他们之间的情感以师生缘分起,但并没有因鲁迅的去世而减弱。

李秉中曾在鲁迅去世后致许广平的唁函中说,“平日对人处事,一体先生真诚态度,不敢有辱先生,此敢告我先生在天之灵者也”㊲。想来这恐怕也是李秉中为人处世的重要准则之一,尽管他没有走上革命的道路,但能够践行鲁迅的“真诚态度”,且时时以“不敢有辱先生”之理念系之念之,这足够说明李秉中至少在内心深处烙印有鲁迅的某种精神特征,它在革命的光环下始终处于“暗处”。这可能是另一个维度中的鲁迅研究——那些与鲁迅交往亲密、但最后并没有走上革命道路的青年们,应如何对他们进行文学与文化图谱的描述与阐释。期待自己今后能够对此有所展开或推进。

2022年9月9日至21日初稿,并结合陈子善先生、廖久明教授审读提意见加以修改。

[作者单位:贵州师范大学文学院、贵州师范大学文学·教育与文化研究中心。基金项目:教育部哲学社会科学重大招标项目《中国现代文学批评史料编年整理与研究》(19JZD037)和西南科技大学研究生精品课程《中国现当代文学史料学》(20JPKC06)的阶段性成果]

注释:

①1924年51次、1925年10次、1926年3次、1927年9次、1928年5次、1929年6次、1930年9次、1931年12次、1932年14次、1934年6次、1936年7次,中间的1933年和1935年没有任何记录。

②1924年6通,1926年1通,1928年1通,1930年3通,1931年6通,1932年4通。

③分别是1月16日、1月23日、1月30日、2月18日、4月9日、4月11日、5月7日。

④当时对“二十四日夜”和“二月十八日”这两通信札的时间认定是错误的,被编排在1923年和1930年,其实它们是真正的写作时间分别是1924年和1931年,后来的《鲁迅全集》书信卷即按照这一顺序进行编排的。

⑤许广平:《编后记》,《鲁迅书简》,鲁迅先生纪念委员会编印,1946年10月,第1049页。

⑥《李秉中致许广平》,《鲁迅研究资料16》,天津:天津人民出版社,1987年1月,第21—22页。

⑦《致季茀》,许广平:《许广平文集(3)》,南京:江苏文艺出版社,1998年1月,第332页。

⑧这里的“刘军”应为萧军,他本姓刘。许广平:《研究鲁迅文学遗产的几个问题》,李宗英、张梦阳编:《六十年来鲁迅研究论文选(上)》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第577页。

⑨鲁迅:《鲁迅全集(4)》,北京:人民文学出版社,1958年,第527页。

⑩鲁迅:《鲁迅全集(9)》,北京:人民文学出版社,1958年,第399页。

⑪《俞芳谈鲁迅与阮和森、宋子佩、李秉中》,上海师范大学中文系编:《鲁迅研究资料》,上海师范大学中文系,1978年,第199—200页。

⑫顾蒙山:《李秉中生年推定》,《社会科学辑刊》1986年第4期。

⑬锡金:《鲁迅与任国桢——兼记李秉中》,《新文学史料》1979年第2辑。

⑭《李秉中致鲁迅信(1936年7月13日)》,孙郁、李亚娜主编,张杰编著:《鲁迅同时代人书信》,大象出版社,2011年,第362页。

⑮转引自秋石先生的引文。秋石:《我为鲁迅茅盾辩护》,上海:文汇出版社,2009年11月,第141页。

⑯薛绥之主编:《鲁迅生平史料汇编 第5辑》(上册),天津:天津人民出版社,1986年5月,第343页。

⑰蒋雅萍:《李秉中的一张明信片》,《纪念与研究》(上海鲁迅纪念馆),1984年第6期。

⑱耿传明:《鲁迅与鲁门弟子》,郑州:大象出版社,2011年1月,第247页。

⑲蒙树宏:《蒙树宏文集 第二卷 学鲁文存》,昆明:云南大学出版社,2016年9月,第96页。

⑳《李秉中致鲁迅信》,《上海鲁迅研究》1984年第1期。

㉑陈漱渝:《鲁迅为何不去日本疗养——以李秉中致鲁迅的一封信为中心》,《鲁迅研究月刊》2020年第6期。

㉒臧杰、薛原主编:《闲话(十二):潮起潮落》,青岛:青岛出版社2011年6月,第111、123页。

㉓㉞夏晓静:《边雪鸿泥:从〈鲁迅翁遗书〉谈起——兼及“小朋友梵儿”赠书及一页手稿》,《鲁迅研究月刊》2020年第6期。

㉔㊱㊲《李秉中唁函》,《上海鲁迅研究2》,上海:百家出版社,1989年2月,第18页。

㉕《编后记》,《上海鲁迅研究2》,上海:百家出版社,1989年2月,第204页。

(26)《新民报》编辑部统计为十二通,其实应为十三通,在编号上是有错的。

㉗鲁迅:《致李秉中(1932年6月4日)》,《鲁迅全集(12)》,人民文学出版社,2005年11月,第306页。

㉘㉙㉚㉛鲁迅:《鲁迅全集(15)》,北京:人民文学出版社,2005年11月,第475、477、485、513页。

㉜我此前对1929年5月25日鲁迅日记的漏记现象有考察,发现鲁迅记日记的过程中,“有些事情也是选择性的记录”。袁洪权:《1929年5月25日鲁迅日记漏记相关文事考释》,《鲁迅研究月刊》2018年第8期。

㉝荣太之:《从李秉中致鲁迅的信看他与鲁迅的交往》,《鲁迅研究资料11》,天津:天津人民出版社,1983年1月,第143页。

㉟文字辨识过程中曾得西南科技大学文学与艺术学院高树浩、东北师范大学文学院王增宝的帮助,特致谢意。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册