孙少山:大兴安岭的精灵--陈晓雷《缺失苹果的高原》序

大兴安岭的精灵

--陈晓雷散文集《缺失苹果的高原》

孙少山

与陈晓雷初见面时我并不太喜欢他,我觉得他有些太张扬,喜欢喝酒,喝上酒就唱歌儿……我是个很拘谨的人,可以说他与我的性格是格格不入。后来我知道他是蒙古族,心里也就觉得这个性格不错了,是典型的蒙古人的豪放,不是有些人那种借酒装疯的"潇洒"。他到哈尔滨来,给我介绍了很多朋友,比我这个常年居住在这座城市里的人认识的朋友还多,这不能不让我佩服了。我向来认为人与人之间,第一次印象往往不准,一见面就让你喜欢的人往往到后来处不好,而初次见面别扭的人,往往到后来会发现很多好处。晓雷的为人又一次验证了我的这一观点。

对晓雷散文的认识也是如此,前几年读过他的一些散文,没觉得什么好,有点儿浮。近来又读了几篇,感觉大不一样了。但是我要为自己辩解一下,不是我以前的感觉错了(我相信我对文字还是有点儿感觉的),而是他近几年进步了。进步得让我有些吃惊,前后判若两人。我认为散文的写作最重要的一点是要目光向内,感觉自己,不要向外,浮光掠影。目光向内,即使一枝一叶也能达到荡气回肠;目光向外,即使是写得风云激荡大气磅礴也难让人的心灵为之震颤。晓雷近年写的文章,我觉得他就是经过了一个由目光向外到目光向内的转化,说起来是很简单的一件事,这却是有些人一辈子都转不过来的弯儿。

在《高原流水》这篇散文中,晓雷写了他与妻子从相见相识却又千回百折数年不得成功的故事。他第一次见到这个姑娘时立刻就产生了一种手掌抚摸在姑娘脸上的感觉,当然这是一种错觉,其实他什么也没敢做。后来却一次次地有人介绍总不成功,有一次他去相见却给对方一张报纸挡住了。千辛万苦到又一次真正面对时,他的感觉是:"我感到喧啸的世界在一瞬间平静了"。这只能是作者当时最真切的感觉,是任何大家也无法想象出来的。一种归属感?一种疲惫感?一种幸福感?一种安全感?什么都有了。这就是真爱,爱到极处是一种无言,爱到深处人孤独。

作家陈晓雷

最精彩的文笔还在后面,虽然见面了,双方也都产生了好感,但一直没有捅破这张窗纸,也就是没有一个确实的许诺。直到有一天他们一起去播种土豆,"……休息的时候,我们一起走上山冈,眺望刚刚萌绿的草原,在一个避风的山坡上,我们发现了一丛野杏树,粉红色的杏花正怒放着,沿着山坡望去,那里是一片杏花的海洋,争奇斗妍,热情洋溢,把旷野的草原一下变得生机勃然……身边的姑娘突然喊:晓雷,快看野杏花开啦!这一声呼喊回荡在天地间,直入灵魂,我感到全身燥热,默默难言,双眼满浸泪水,望着茫茫的草原,起伏的山冈,我想起了英国诗人彭斯的吟唱:我的心呀在高原/我的心不在这里/我的心呀在高原/追逐着鹿麋/追逐着野鹿/跟踪着獐儿/我的心呀在高原/不管我上哪里……我看到了山冈下一条亮晶晶的小溪正欢腾地流淌着,猛然悟到:二十六岁的我,拥有了属于我们的爱情,她来的正是时候。我拉着我的蒙古族姑娘的手,向杏花开放的山冈走去……"。

这是真正的神来之笔!没有明确的语言表示,更没有什么:"我爱你!"之类的誓言。相反,这是一句与激荡的感情毫不相关的话:"晓雷,快看!杏花开啦!"何况这句话还是在那样的一个春天的鲜花开放的草原上说出来的。口是心非,顾左右而言他。然而,诗情画意,美,莫过如斯。读到此处,我只能感叹。我明白了,我们在电视电影上常见的那些缠绵的爱情表白:"我爱你!"原来都是假话。或者不是假话也是苍白无味儿。我以为到此就应该戛然而止恰到火候,而下面又想到英国诗人的诗等倒是有些显得多余的了。

童年总是美丽的,即使苦涩也会带有一种令人留恋的酸甜。晓雷在大兴安岭的那段童年生活给了他无尽的写作源泉。山林、冰雪、木棍篱笆、寒冷、荒凉等,都让人感觉到了肖红《呼兰河传》中的气息。这就是北方,北方的风光,北方的风情。更让人心动的这荒凉地域里那些纯朴、善良的人们,《黑土老屋》里那个郭爷爷,在中国上个世纪阶级斗争严酷的特殊年代里,敢把劳改分子领到自己家里,自己却要跑到外面住宿,为的是能让"瘦高李"和千里探亲来的妻子在一起过三天日子。这是一种丰富的人情,这种丰富的人情味儿却体现在一个平凡的老山民身上。以致那个女人临走时,哭着只想叫他一声亲爹。读到这里谁能够不心动呢?

读晓雷《外祖母和高原酱香》这篇忆旧散文,我的心里一直都有种酸酸的感觉,几次差点儿流下泪来,也许是因为我的青春年华也是在东北的山林里度过,也许是我的母亲也是一个小脚的妇女,也许是我的许多童年时光也常常闻着母亲的酱香度过,也许是我曾经领略过大兴安岭那荒蛮而美艳的风光……早年我的妻子也做过大酱,在风雪呼啸的日子里,屋里烧着火炉,年轻的她就在忙碌着做大酱了,那些程序和晓雷文中所写的一样。文学就是这样,只有它能唤起你记忆的时候才能让你感动,这一点它和音乐不同,音乐是直达生命灵魂的,它不需要中间的媒介。晓雷的散文让我重新回到了童年,回到了昔日那些年轻的岁月。

1995年5月陈晓雷与孙少山先生于扬州瘦西湖

《吹口琴的铁匠和他的俄罗斯母亲》里那个流落在异国他乡的俄罗斯老太太令人感动万分。"我经常看到夏奶奶站在早晨的晨曦中,站在晚霞的映照下,甚至站在冬日洁白的雪地里,痴痴地望着远方,她的蓝眼睛闪闪发光,有时还看到一行泪水,沿着她的脸颊流下来……看到这个情景,我们一群在她身边走过的孩子谁也不敢大声说话,好像谁也不忍心惊扰奶奶的梦,我们都知道夏奶奶又想她的白色小洋楼和胡萝卜教堂了。我看到夏奶奶的身影常常被晚霞染得彤红彤红,这景象把我弄得心里一阵阵的激动,有一次我远远地看着她渐渐变弯的映在夕阳中的背影,自己也流了泪……"我有一个煤矿的伙计,他的母亲也是俄罗斯人,他说老人家临死的时候只有一个要求,就是把她葬在高山上,她从那里能望得见俄罗斯的土地。这种执著的思乡之情是一种本能,一种动物皆有的本能。越是本能的东西,越是能感人至深啊。

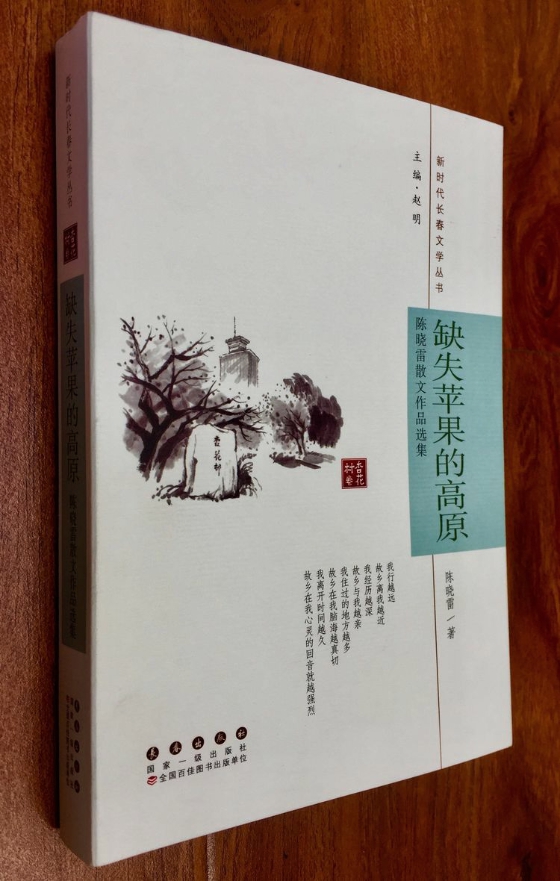

陈晓雷散文集《缺失苹果的高原》近日由长春出版社出版发行·2019.11

这里我还要特别说说《卜留克高原》这篇意蕴丰厚的散文。当年在东北,我每次走进大兴安岭都会不由自主地想起两个人,岭东迟子建,岭西陈晓雷。一条大道在林中穿行,静悄悄无一人,你会觉得天地间只有你一车一人,这条大道就是只为你一人铺设。荒无人烟,只在此情此景中你才能最深体会。然而就从这荒蛮之地里走出去了两位作家,你说奇不奇?莽莽林海无边无际,凛冽清彻的溪水淙淙其间,你猛然醒悟,这是两个精灵,大兴安岭的精灵,从这林梢上扇动着黑色的翅膀而去,把这大森林的清新、荒蛮和凄凉播撒予中国的文学界。

我小时候吃过卜留克,有人手里拿一个圆形的绿色的,既不是萝卜也不是土豆的东西问我,你认识吗?我当然不认识,那人叫道――卜留克!我也像晓雷文章里的众人那样兴奋地叫着――卜留克!卜留克!太奇怪的名卜字了。只不知道为什么至今没有在中国推广开来,因此它至今也没有一个汉化的名字。如辣椒,如西红柿,都是外来品种,很快就有了汉化的名字。卜留克应该是甘蓝的块茎,我见过它的叶子,很像甘蓝叶子。但我一点儿也不记得它的味道了。它没有推广开来,我想其味道并不能如晓雷说的那般好吃。在晓雷的记忆中味道是那么美,大约是因为揉进了晓雷童年的回忆味道。童年的记忆总是那么美好。直到今天读了晓雷的文章,我才知道了卜留克的来历――原来这是一个俄罗斯名字,怪不得舌音这么重。

我深深地感动了,卜留克其实是一个凄惨的故事。红色政权把沙皇一家大小二十余口枪杀在地下室里之后,又驱逐了沙皇政权的所有旧官僚和贵族,他们大部分流浪到了中国的哈尔滨。而远东地区的一小部分地主和富农在黑龙江完全封冻的时候,趁暗夜,踏着冰雪越过了这条大江,潜入了对岸大兴安岭的密林中。那时候大兴安岭荒无人烟,直到上世纪的一九五八年铁道兵把铁路修到加格达奇的时候,他们还认为是进入了一个完全无人的地域。那群流亡到大森林里的俄罗斯人过着几乎与世隔绝的生活,背乡离井,远在异乡他国,生活的艰辛不难设想,但他们生存了下来。离开故乡的时候,不知道是哪个揣上了一把能在高寒地区生长的蔬菜种子――卜留克。官僚和贵族们把欧洲文化和建筑带到了哈尔滨,于是就有了秋林红肠和黑列巴,还有索菲亚大教堂和果戈里大街等。是沙俄的地主和富农把卜留克带到了中国东北。这卜留克在一个大兴安岭生长起来的孩子的童年记忆中留下了美妙的印象,于是就有了这篇美文。但这是一个无比凄美的故事。唉,卜留克,卜留克……

呼伦贝尔市额尔古纳河畔俄罗斯木刻楞民居

《柞枝篱笆邻家》让我读来特别亲切,当年我家的篱笆就是像文章中薛家那样用柞树棍子中间三道横梁扎起来的。很结实。不过我用的不是柞树枝,而是胳膊粗的小柞树。为什么要用柞树而不是桦树?柞树抗腐朽。晓雷的家刚搬到这个村子里,素不相识的邻家薛姨立刻带着孩子前来帮忙,她说:“众人拾柴火焰高,真高兴咱们两家成朋友成邻居啦!来,让我们帮你家收拾东西!”接着她和一对儿女立刻动手收拾散放在屋地上的东西。多么爽快又是多么纯朴善良的一个女人!在乡村,这样做什么都不求,只想帮助别人的妇女非常多。她们不是信徒,也不是为了向某某学习,更没有领导让她们这样做,她们几乎是本能地愿意给别人以帮助。说实话,我只在乡下见过这样的女人。在城市,越是有文化有知识的女人,越是没有这种行为。我常常觉得城市其实是最不适合人居住的地方,在这里,人与人之间变得陌生,疏远,甚至是厌烦,仇恨。

晓雷和我一样,也是在乡下和山里长大,又在是乡下和山里生活过的人,他对乡村生活极端留恋的情感洋溢在文章中,但我们都不得不生活在这个城市里。这是一种无奈。

2019年4月青岛

注:孙少山,著名作家,著有小说《八百米深处》《榆神》,散文《沉重的落日》等。

申明:除作者自拍图片外,部分图片来自网络。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册