【文学地理】之鲁迅篇(上)

读万卷书,行万里路。

“凤凰书评”推荐好书,倡导读书,也十分关注作家描绘的大千世界,他们笔下的故乡以及异乡,他们熟悉的以及新奇的世界。作家身处其中的世界,其出生成长、生活战斗、工作学习的城市乡村,都是构成他们作品题材内容和艺术风格的重要元素,也是研究者分析其作品的重要视点。

为此,“凤凰书评专刊”开设“文学地理”专栏,以中国现代以来的经典作家为视点,整版介绍地理意义上的作家人生经历及创作历程,介绍相关纪念场馆的总体风貌及馆藏珍品,推荐与此话题相关的专著、文章。我们约请对相关作家有深入研究,对其生平熟悉了解的作家、学者撰写专稿,讲述由某一作家生平足迹引发出的种种话题。

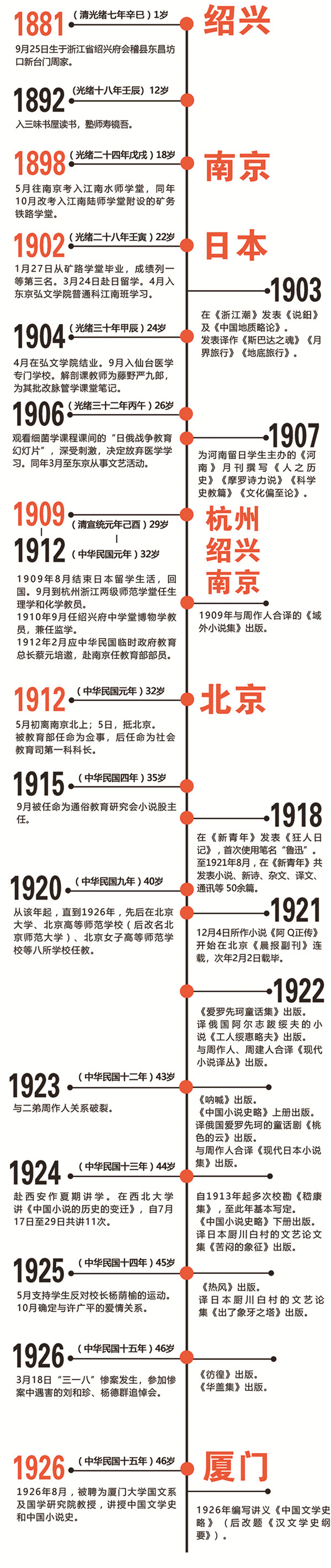

本期以及下期推出的是【文学地理】之鲁迅篇。从绍兴到南京再到东京,从北京到厦门广州再到上海,鲁迅一生生活过的城市,本身就是鲁迅研究中的重要课题,相关的纪念场馆也是值得珍视和参观之地。专家学者们将同读者一起,沿着鲁迅的足迹逐一重访,打开一个广博的鲁迅世界。读者或因获得新知而喜悦,或从熟悉的情境中读出新的认知,从而感受到文学地理之美。

本专栏将以每月一期专版推出。敬请期待。

——开栏的话 阎晶明

“绍兴鲁迅”研究的历史与现状

□刘润涛

1881年至1898年是鲁迅“原体验”和基础教养的形成期。按照当前学界以生活空间命名鲁迅生命时段的习惯,这一时期可称为“绍兴鲁迅”。原体验和基础教养所决定的生命情感、知识结构、文化惯习、价值观念,对鲁迅一生的思想发展构成了本源性的影响。就此而言,“绍兴鲁迅”是名副其实的“原鲁迅”。长期以来,学界“寻求现代性”的历史惯性,使得“绍兴鲁迅”成为鲁迅研究领域最为薄弱的环节,其之于鲁迅的本源性意义至今远未得到应有的呈现。

对“绍兴鲁迅”的描述,最早当属1923年鲁迅发表的《呐喊·自序》。在这篇对理解鲁迅个人经历、文学创作具有奠基作用的文献中,鲁迅披露了早年“家道中落”的人生经历。1925年,鲁迅作《俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》,对《呐喊·自序》作了修改增补,成为鲁迅自述早年经历的定本。而这一“文学化”的个人自述与《朝花夕拾》等散文创作中的零星细节一起,为张定璜、瞿秋白、郁达夫、李长之、王哲甫等诸多文学批评家、文学史家提供了历史想象的空间和文学阐释的基础,成为鲁迅生前探讨鲁迅文学作品、思想发展的重要历史依据。就此而言,在鲁迅生前,由于材料缺乏,学界还谈不上对“绍兴鲁迅”有实质性研究。

1936年鲁迅逝世后,周作人发表《关于鲁迅(一)》描述了鲁迅早年影写画谱、读野史小说、看杂书的经历及其对文学创作的影响,并指出“这些事情都很琐屑,可是影响却很不小,它就‘奠定’了他半生学问事业的倾向,在趣味上直到晚年也还留下好些明了的痕迹”,初步呈现了“绍兴鲁迅”对鲁迅一生发展的本源性意义。1939年,无名《鲁迅的家世》较早刻画了周氏家族兴衰史、鲁迅家史、母家状况。1940年,周作人、许寿裳等编写了《鲁迅先生年谱》。林辰《鲁迅传》将鲁迅、周作人、许寿裳、无名等人的著述及鲁迅祖父周介孚的《恒训》作了初步的史料考辨,成为当时研究“绍兴鲁迅”的代表性著述。

1949年中华人民共和国成立后,周作人《鲁迅的故家》《鲁迅的青年时代》《鲁迅小说里的人物》及散篇回忆文章,周建人《略讲关于鲁迅的事情》,观鱼(周冠五)《回忆鲁迅房族和社会环境35年间(1902-1936)的演变》及相关回忆文章,寿洙邻《我也谈谈鲁迅的故事》等提供了大量“信而有征”又带时代色彩的史料,奠定了“绍兴鲁迅”研究的文献基础。张能耿、周芾棠、裘士雄等专家,以田野调查的方式,对鲁迅的亲友族人进行了广泛走访,搜集到丰富而鲜活的一手史料,后来出版发表的《鲁迅家世》《鲁迅亲友寻访录》《乡土录忆——鲁迅亲友忆鲁迅》《鲁迅与他的乡人》等都建立在这一坚实的基础之上,集中体现了绍兴专家学者对鲁迅研究的贡献。除了文献资料搜集外,北京鲁迅博物馆、绍兴鲁迅纪念馆的文物征集,绍兴鲁迅故居保护,为通过“文献、文物互证”寻求历史叙述的准确性,提供了相当雄厚的物质基础,但另一方面对绍兴鲁迅故居的过度修缮装饰,又影响了人们对“绍兴鲁迅” 的历史想象。

改革开放至今,关于“绍兴鲁迅”的学术研究,主要有以下几种路向:

一是关于鲁迅家族家世的研究。为了探寻家族经济因素、文化基因对鲁迅的影响,学界试图通过史料考辨重建鲁迅家世,恢复周氏家族的本来面目。依据鲁迅族人亲友的叙述及《越城周氏支谱》《恒训》等文献资料,甚至绍兴鲁迅故居状况,倪墨炎《大鲁迅传(第一部)》,李新宇《鲁迅的出身与周家的文化》,陈漱渝《从鲁迅的“穷出山”谈起》等展开了细致的学术研究及学术争鸣,代表了当前鲁迅家世研究的学术动向与学术成果。沈庆利《黑暗时代的双刃剑——试论鲁迅的农民战争观》、周楷棋《旧日的幽灵:论鲁迅的“太平天国”书写》从鲁迅的家族记忆和亲友传闻出发,探讨鲁迅社会观念的渊源,具有启发意义。

二是关于家人、族人影响的研究。人的本质是社会关系的总和。家人、族人等人际关系对鲁迅的文化心理、性格特点具有重要的塑造作用。段国超《鲁迅家世》、张永泉《从周树人到鲁迅》主要集中研究了周福清、鲁瑞等对鲁迅文化个性的影响。李新宇《鲁迅的旧学学历》就家庭教育理念对鲁迅的影响进行了分析,提供了新的角度。王锡荣《从鲁迅与父亲的关系说到鲁迅教育思想的形成》、赵鹏《父亲在鲁迅心中——“我们现在怎样做父亲”问题的缘起及其他》均着眼于长期以来被忽视的父子关系对鲁迅的影响,打开了新的研究空间和向度。

三是关于鲁迅知识结构的研究。赵献涛《鲁迅视野里的读经与读史》就野史笔记对鲁迅思想的负面作用有所注意。刘润涛《鲁迅知识结构探源》从鲁迅年少读书状况考察出发,揭示鲁迅文学、美术、杂学相互促进、作用的系统性质,回答了鲁迅何以成为文学家、美术家、杂学家的根本原因。涂昕《鲁迅与博物学》从鲁迅童年及少年时对博物学的兴趣出发,对鲁迅与博物学的关系作了详实的历史考察,开拓了新的研究视野。

四是关于地域文化影响的研究。日本学者丸尾常喜《“人”与“鬼”的纠葛》通过从鲁迅童年经验、绍兴礼俗提炼出“鬼”这一文化原型,来探究鲁迅与传统之间的复杂关系。陈方竞《鲁迅与浙东文化》是从地域文化视角切入鲁迅研究的首部专著,重在发掘浙东典籍文化、民间文化、经史文化对鲁迅的影响。顾琅川《周氏兄弟与浙东文化》着眼于探讨浙东文学以何种载体为中介影响鲁迅、鲁迅又以何种方式进行选择,辩证考察了浙东文化之于鲁迅的影响。王晓初《鲁迅:从越文化视野透视》就鲁迅对越文化的接受、依恋和创造性发挥进行了系统、全面的研究。丁文《家族文脉:鲁迅与浙东学术的过渡环节》分别从浙东史学传统角度、“地域—家族—个人”影响力模型出发,论证了鲁迅与浙东学术的影响关系。

当前,“绍兴鲁迅”研究方兴未艾,对整个鲁迅研究领域的影响正在逐渐凸显。近年来,《鲁迅手稿全集》《绍兴丛书》《绍兴县志资料》等文献的出版,鲁迅及相关研究的快速推进,文物利用条件的便利,“绍兴鲁迅”研究或将在以下几个方面形成增长点:家族文化环境对鲁迅基本价值观念的塑造、鲁迅知识结构对鲁迅文化取向和思维方式的影响、浙东文化(越文化)对鲁迅基本文化倾向影响的重估、鲁迅早年生活经验对文学创作的影响等。这些研究必将改变学界对鲁迅思想根基的理解,从而对鲁迅研究领域产生深远而重要的影响。

(作者系河北大学文学院讲师)

南京和日本

——从周树人到鲁迅的一个关键期

□张 娟

1898年,鲁迅怀着“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”的想法,告别家乡,出门远行,在南京学习4年后,获得官费留学的资格,赴日本留学。学成归国之后,鲁迅又应蔡元培之邀,在南京的民国教育部任职。在南京、日本时期,是周树人成长为鲁迅的关键时期,是文学家、思想家、革命家鲁迅的前传。

早在1977年10月至1980年6月,山东师院聊城分院编撰了《鲁迅生平资料丛抄》,里面就包括《鲁迅在南京》,天津人民出版社1981年版的《鲁迅生平资料汇编》中,第一辑就包括《鲁迅在南京》。近年来专门性研究更为深入,尤为值得重视的是徐昭武的南京鲁迅研究和吴海勇等人的鲁迅教育部时期的生活研究。

鲁迅在南京的生活,包括两个时间段。1889年5月至1902年4月是鲁迅在江南水师学堂和矿路学堂的学习阶段,在此期间,鲁迅除了完成自己的学习任务外,还大量阅读翻译小说和新学报刊,学习英语和德语,了解现代医学。2007年9月,徐昭武的《追寻鲁迅在南京》由中国画报出版社出版,2016年由江苏文艺出版社以《寻求别样的人们——鲁迅在南京》再版。该书分为上下两编,上编主要是鲁迅在南京的求学经历、诗文写作、重要文物、他人回忆,下编是江南水师学堂、江南陆师学堂的文献史料,与鲁迅在南京有关的人物、地名、书刊等,呈现鲁迅在南京的时代氛围与教育格局。鲁迅在《琐记》中对南京求学状况颇有微词,但是通过有关江南水师、陆师学堂的文献史料整理,就会发现作为新学教育,自然科学知识与文史、不同语言知识、中西古今知识的互通,新的教育理念和知识结构,为鲁迅打开了通向世界的大门。通过对这一时期鲁迅的阅读书单的梳理可以看到,南京的新学思潮使得鲁迅和中国及现代思想大潮、西方启蒙主义文化传统都建立起了精神上的联系。

1912年2月至1912年5月期间,鲁迅接受蔡元培邀请,离开绍兴到南京临时教育部担任部员。鲁迅主要承担了三项工作:“推动各省大力开展有关革命形势及政策的宣传讲演;大力搜求各种图书,准备建立‘规模宏大’的‘中央图书馆’;计划编刊《文教》杂志。”由于袁世凯3月在北京宣誓就任临时大总统,4月5日南京临时政府北迁,鲁迅在南京教育部工作时间短暂。

1902年,鲁迅作为被选派的6名学生之一,由南京出发,经由上海、横滨抵达东京,开始在东京的留学生涯。关于鲁迅的东京留学生涯,除了之前提到的大批传记的书写之外,还有众多学者从不同视角切入的日本鲁迅书写。从城市空间视角下,有藤井省三、丸尾常喜等人的鲁迅传略,从城市空间的转移描述了鲁迅思想和文学的生成;从研究者阐释视角来看,有“竹内鲁迅”“太宰鲁迅”等。近年来,还有陈漱渝、姜异新等从阅读视角切入,通过鲁迅的阅读和写作阐述鲁迅如何认识世界与建构自身立场。

作为城市空间的东京和仙台,是鲁迅精神成长的重要场域。藤井省三的《鲁迅的都市漫游:东亚视域下的鲁迅言说》(新星出版社2020年版)描写了鲁迅在东京、仙台的留学体验。藤井省三擅长从社会学、历史学角度勾勒鲁迅在东京时期的世界图景,呈现出鲁迅赴日留学时期日本的经济快速发展图景,鲁迅置身于“读书社会”,到仙台学医,弃医从文,回到东京之后文学之船正式起航。丸尾常喜的《明暗之间:鲁迅传》(上海人民出版社2021年版)在“思想的熔炉”一节中,介绍了鲁迅的东京和仙台时期的社会状况和学习情形。通过当时的报纸、记录、信件等实证材料,介绍了鲁迅的求学情况和文学活动。

还有研究者以鲁迅日本经验中的“明治文学”“仙台”等关键词为导引,进一步追问鲁迅思想与文学的生成。伊藤虎丸、李冬木的《鲁迅与日本人:亚洲的近代与“个”的思想——回望鲁迅》(河北教育出版社2000版)谈到鲁迅与日本明治文学的“同时代性”,在东京的“科学者”鲁迅与尼采思想影响下小说家鲁迅的诞生。董炳月的《鲁迅形影》(生活·读书·新知三联书店2015年版)提出了“仙台鲁迅”和“太宰鲁迅”,丰富了日本鲁迅的言说。以《仙台书简》为中心,指出国民意识的强化和弃医从文的重大抉择,都是在鲁迅初到仙台时的国民意识的延长线上进行的。仙台时期的“日俄战争记忆”也影响到了“后仙台时期”的鲁迅的文学方向。

从阅读史视角切入的是陈漱渝、姜异新编的《他山之石:鲁迅读过的百来篇外国作品》(天津人民出版社2021年版),该书梳理鲁迅在日本的阅读书单,尝试呈现出日本的阅读经验是怎样塑造鲁迅的精神世界的。在日本,鲁迅的日语和德语水平都有了提升,使他能够融入日本明治时代以德语为主要言说的知识教养结构。阅读百来篇外国作品的鲁迅,逐渐嵌入明治东京视域下的世界文学结构之中。

鲁迅与日本的渊源深厚,不仅仅在于他6年的留日生涯,还包括鲁迅与日本各界人士的文学交往,以及在鲁迅逝世之后,日本几代知识分子“以鲁迅为方法”,借助鲁迅这一思想资源对日本的思想、文学、历史等问题进行镜像式思考。20世纪,刘柏青先生开创鲁迅与日本研究的先河,之后李冬木、赵京华、董炳月、靳丛林、孙歌等在这个命题下开创出了鲁迅研究的新局面。赵京华《周氏兄弟与日本》(人民文学出版社2011年版)论述了战后鲁迅在日本的存在情形,指出竹内好、丸山升等人从社会思想层面,伊藤虎丸、藤井省三从学术层面,把鲁迅作为认识和批判日本社会的思想资源,使得鲁迅深刻嵌入到战后日本的思想史中。赵京华的《活在日本的鲁迅》(生活·读书·新知三联书店2022年版)指出,鲁迅研究已深刻嵌入当代日本的内部,通过对鲁迅精神内核的再阐释,回应日本的现实问题。

南京和日本,是鲁迅广泛接触新学的时期。他大量接触西方人文社科知识,开拓了自己的视野,所学涉及文学、哲学、法律、经济、外交、历史、科学等多种领域,在阅读和思考中建构了全新的精神空间,奠定其成为“精神界战士”的基础。这是革命的前史,也是未来的起点。从这里,周樟寿成为了周树人,并向我们所熟知的那个鲁迅靠近。

(作者系东南大学人文学院副教授,博士生导师)

成为鲁迅:北京14年

□黄艳芬

1912年5月5日晚间,鲁迅“约7时抵北京”。此时,31岁的他随教育部北迁,在从天津往北京的车上,“弥望黄土,间有草木,无可观览”,眼前的自然景象让他失望。

然而,鲁迅在这“首善之区”一住14年,从生命存在时间来说仅次于早年的绍兴时期,而从个体的记忆时间来说则是最长阶段。北京时期鲁迅的现实和心理经历极为丰富和复杂,家庭和爱情、事业和文学、同人和兄弟等多重关系纠结,跌宕起伏。大体上说,鲁迅对北京经历了疏离、融入、反思和告别的过程。

鲁迅到达北京次日入住绍兴会馆,即《呐喊·自序》中的“S会馆”,是他在北京居住时间最长的地方。从“S城”到“S会馆”的空间表述,隐喻着鲁迅对绍兴原乡逃而不脱、脱而不离的矛盾纠结。从1898年出走“S城”,到留日回国后在“S城”及其周边兜转,现在,他漂泊到了乡音萦绕的北京“S会馆”。虽然在会馆中,他有意将自我隔绝于偏僻的补树书屋一角,但在会馆内外的交游对象仍是“S城”的人。即便鲁迅在将自己沉入“古代”所进行的抄古碑和佛经、整理古籍的工作中,也不乏乡邦文献的整理和编纂。

1917年4月1日,周作人自越至京,兄弟二人“翻书谈说至夜分方睡”,他们交流使用的应是绍兴话,但这样的乡音却让“S会馆”焕发出新的生机。在绍兴会馆,两兄弟重拾起东京时期的文艺梦想,继续推进被中断的“新生”之梦。1917年底,兄弟二人合撰《〈欧美名家短篇小说丛刊〉评语》,在这篇本是公务性质的推介文章中,他们表示“得此一书,俾读者知所谓哀情渗情之外,尚有更纯洁之作”,称赞该书是“昏夜之微光,鸡群之鸣鹤”,也激励着他们自己的文学追求。

于是,北京成为东京之后鲁迅文艺事业的第二个重镇,是对他在东京所践行的以文艺改变国民精神启蒙理念的深入阶段;绍兴会馆则成为鲁迅北京文艺再出发的始源地,也成为中国新文学的一个原点。刘半农与钱玄同都曾来访,或与鲁迅商讨通过《新青年》“召缪撒”“造蒲鞭”,或鼓动鲁迅加入《新青年》队伍。鲁迅正式接受新文学阵营的邀请,形成北京时期的第一个同人聚合,以文学发出激越的呐喊之声。在《新青年》发表《狂人日记》为代表的小说同时,也在“随感录”的批评文章中,触及现实,直指社会、历史和文明问题。

1919年底,在《呐喊》的第5篇《一件小事》发表前,鲁迅搬入八道湾胡同11号,至1923年8月,因与周作人失和搬离,在这里度过了近4年时光。38岁的鲁迅得偿三代同堂的愿望,没落于绍兴的家业在北京中兴,大家庭生活给予他极大的精神安慰和鼓舞,一切似乎都欣欣向荣,他在心理情感上完全接纳了北京,以为北京不再是多年漂泊人生的中转地,而是最后的落脚地。

鲁迅有了事业与生活并举的雄心和动力,他计划在“推文艺”道路上开创周氏三兄弟文名,不仅修订重版了在东京与周作人合译的《域外小说集》(群益书社1921年版),还与两位弟弟合译出版了《现代小说译丛》(商务印书馆1922年版),又与周作人合译出版《日本现代小说集》(商务印书馆1923年版);在计划首部创作文集《呐喊》结集出版时,鲁迅在《自序》中正式推出自己“小说的名”,并在文末自注:“1922年12月3日,鲁迅记于北京。”

但以脱离原生乡土,另寻现代城市空间去构建家族群居生活的置换方式是危险的,鲁迅在《狂人日记》中“暴露家族制度和礼教的弊害”时,未能预想到这种历史文化之痛有一日会落到自己身上。北京八道湾胡同11号周宅很快出现危机,首先是周建人在1921年10月离开去上海谋职,已是预警信号。尽管自1922年2月底至1923年4月,俄国盲人诗人寄寓在此,他以丰沛的诗意暂时弥合了成员之间的矛盾。但到了1923年7月,在爱罗先珂离去3个月后,失和爆发,周作人在给鲁迅的信中以一句“以后请不要再到后边院子里来”宣示决绝。

8月2日,鲁迅临时租住砖塔胡同61号同乡寓所,开始新的漂泊,但与此前不同的是,他的亲情信念已然轰毁。他一度将私人情感融入到家族生活中,从亲缘关系,尤其是与周作人的手足之情中获得宽慰,但此时陪在他身边的却只剩下朱安。鲁迅在现代文明之都亲手构建的大家庭分崩离析,何去何从,他甚至无暇去思考新的人生可能,肺病严重复发的他仍要安顿好母亲和妻子。10月30日,他购置了阜成门内西三条21号的小院,无论地理位置,还是住宅规模,都有别于八道湾大宅院,但足以帮他重新建立起对北京的归属感。

1924年5月25日,鲁迅入住新居。此前4月8日,他购买了厨川白村的《苦闷的象征》(9月22日开译,译文自10月1日至31日在《晨报副刊》连载,是兄弟失和后他的第一个译稿);同时,在入住新居前后,他恢复了小说和散文创作。兄弟怡怡虽再无可能,但文艺志业并不因此而弃绝,鲁迅在“推文艺”道路上继续前行,并觅求新的同人。从《新青年》转到《语丝》《莽原》,近10年的时光中,他前后投身于此三刊,践行批评文章,逐渐成就独行于世的杂感文体。

人生的破镜难以重圆,带给鲁迅巨大创伤,但也促成了爱情发生的可能,此前他一直认为自己是不能爱的。鲁迅与许广平从通信发展到恋爱,在这一过程中,他爆发出惊人的创作力。在北京最后一处的简陋寓所里,他完成了《彷徨》的大部分和《野草》的全部篇章,以及《朝花夕拾》的前5篇,日后被他称为创作5种的近一半成稿于此。

至1926年8月,鲁迅的事业、爱情等种种问题交织并发,在公共和私人空间中酝酿发酵到饱和,一触即发。是时候向北京告别了。26日,鲁迅南下赴厦门大学任教,开始又一次“走异路”的旅程。

北京14年是鲁迅人生历程和思想发展的重要和复杂阶段,他见证了五四运动从高潮到落幕,亲历了同人的分化和手足的睽离,从文艺到学术,又从学术到文艺,学问文章齐头并进,融会贯通。鲁迅对北京形成独特的心理认知和深刻的文化体验,在南下后及晚年进行的对北京的反刍性书写中,读者既能看到决绝的否定,怀疑的审视,也能感受到深情的眷恋。

(作者系合肥学院语言文化与传媒学院副教授)

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册