“站在同一战线上的伙伴”——鲁迅与李大钊

梳理鲁迅与陈独秀、李大钊等人物的关系,个人最直接的体会是,对鲁迅在五四时期所处的位置、发挥的作用,他与各色人物的交往方式,有了更清晰的认识。做文学史研究的人谈五四,鲁迅是重中之重,这是毫无疑问的。不过,后世评价其实是一个不断发现的过程,也是一个不断累加的过程,与其人其事在当时的影响,有时难免会出现不完全对位的地方。比如鲁迅,从1918年5月发表《狂人日记》开始走上文坛,从此“一发而不可收”地成为中国现代新文学主将。不过有两点必须要看到,从陈独秀1917年将《新青年》迁到北京编辑出版到《狂人日记》发表,已经过了一年有余。到1919年1月,《新青年》出版第六卷第一号,从这期开始,《新青年》由原来的陈独秀一人独办而变成轮流值编。李大钊、陈独秀、胡适、沈尹默、钱玄同、高一涵等每人负责一期编务。鲁迅、周作人是《新青年》的重要作者,但就编辑层面而言,用周作人的话说,他们兄弟其实是“客师”身份,参与度并不高。陈独秀本人也曾说过:“鲁迅先生和他的弟弟启明先生,都是《新青年》作者之一人,虽然不是最主要的作者,发表的文字也很不少,尤其是启明先生;然而他们两位,都有他们自己独立的思想,不是因为附和《新青年》作者中哪一个人而参加的,所以他们的作品在《新青年》中特别有价值,这是我个人的私见。”这应该是实情。

鲁迅在《新青年》上发表小说、杂文、诗歌共计54篇,可以说不算多也不算少。与陈独秀、李大钊相比,鲁迅在文化上和他们有共同的追求,但是参与社会斗争的方式方法,尤其是参与政治活动方面,鲁迅又有着明显的个人执守。近日读姜异新文章《早于鲁迅而载入史册的周树人》(《光明日报》2022年4月4日),其中谈到鲁迅早已铸就的性格:“打定主意不去争做一呼百应的英雄,而是反观自身,精炼内曜,扎实行动。”以及鲁迅价值取向中的独特一面:“不取媚于权力,不取媚于庸众,也不取媚于精英,不但不随顺于旧俗,不随顺于规则,也不随顺于新潮。”这或许有助于理解鲁迅在参与一些轰轰烈烈的社会活动时所采取的态度。

鲁迅的教育部公务员身份和他一直以来笃定的行事原则,也影响到他和许多同时代人物的交往。我们已评说过鲁迅与陈独秀其实是神交为主的关系,本文则来看看鲁迅与李大钊又究竟是怎样的关系。

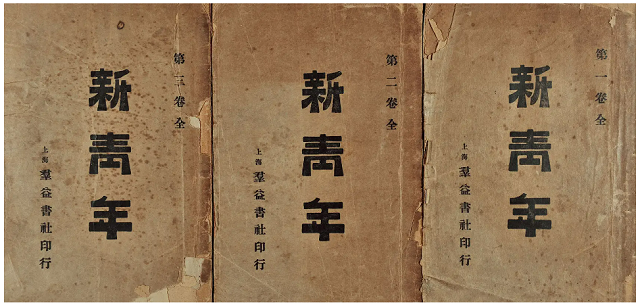

《新青年》杂志

《守常文集》

一、“守常先生我是认识的”

李大钊(1889—1927),字守常,河北乐亭人。年轻鲁迅8岁。他是马克思列宁主义在中国最初的传播者,中国共产党创始人之一。大家熟知他曾是北京大学教授兼图书馆主任、《新青年》杂志的编辑,是五四运动的领导者和风云人物。1921年中国共产党成立后,主要负责北方区委的工作。1927年4月6日在北京被奉系军阀张作霖逮捕,28日遇害。在遇害的20人中,李大钊是第一个走上绞刑架的。其遇害的绞刑架现为中国国家历史博物馆一级文物,编号0001。

比起陈独秀,可以判定鲁迅与李大钊有更确定的现实交往。1933年5月7日,鲁迅在致曹聚仁信中,明确说“守常先生我是认识的”。而认识的“桥梁”,仍然是《新青年》。“我最初看见守常先生的时候,是在独秀先生邀去商量怎样进行《新青年》的集会上,这样就算认识了。”鲁迅谈陈独秀时只谈过他的“韬略”之有无,也就是其行事特点,而这些特点也可以限定为一种神交,因为这是可以通过其文章风格和所知晓的行事方式来判断的。而对李大钊,鲁迅则直接描述了他的相貌,而且不止一次地谈到李大钊特殊的形象给自己留下的深刻印象。以下这段描述可以说是既逼真又形象,颇见鲁迅观察的眼力和描述的笔力:“他的模样是颇难形容的,有些儒雅,有些朴质,也有些凡俗。所以既像文士,也像官吏,又有些像商人。这样的商人,我在南边没有看见过,北京却有的,是旧书店或笺纸店的掌柜。”不知为什么,只要再看到李大钊的那张标准照,鲁迅的这段描述就会自动跳出来,无需再去解释。这样一张普通的脸、忠厚的模样,确也有躲避风险的“功能”。鲁迅紧接着描述道:“一九二六年三月十八日,段祺瑞们枪击徒手请愿的学生的那一次,他也在群众中,给一个兵抓住了,问他是何等样人。答说是‘做买卖的’。兵道:‘那么,到这里来干什么?滚你的罢!’一推,他总算逃得了性命。”(以上均引自《〈守常全集〉题记》)这真是既惊险又生动的场景。李大钊这一形象带给鲁迅的印象可谓深刻。写于1927年4月10日的《庆祝沪宁克复的那一边》里,对李大钊安全的担忧也体现在对他形象的记忆上。“忽而又想到香港《循环日报》上所载李守常在北京被捕的消息,他的圆圆的脸和中国式的下垂的黑胡子便浮在眼前,不知道他现在怎么样。”可见鲁迅对李大钊独特形象的记忆多么深刻。李大钊在“三一八”时的险历,我个人还只在鲁迅的笔下读到过。

因为是教育部公务员的身份,鲁迅迟至1920年8月方被蔡元培任校长的北京大学聘为讲师。至此,蔡元培方可以说:“自陈独秀君来任学长,胡适之,刘半农,周豫才,周岂明诸君来任教员,而文学革命,思想自由的风气,遂大流行。”(《我在教育界的经验》,原载1937年12月《宇宙风》)。成为北京大学的一员之后,鲁迅与李大钊的见面应该就有很多机会了。从《新青年》的编辑会议到北京大学的同事,鲁迅与李大钊的交往可以说是很平常的事。虽然鲁迅一开始还“不知道他其时是否已是共产主义者”,但在文化上视其为“站在同一战线的伙伴”却是坚信不疑的。

二、纷争与共识:《新青年》的“办”法

作为《新青年》的作者,鲁迅贡献了《狂人日记》《孔乙己》《药》《风波》《故乡》五篇小说,发表了数十篇杂文,鲁迅为数不多的新诗也多见于《新青年》上。今天再翻开《新青年》,可以看到鲁迅与李大钊名字的并列,也可以想见李大钊作为轮值编辑为鲁迅文章付出的辛苦。鲁迅、李大钊的交往也在鲁迅日记里留下了印迹。1919年和1921年,鲁迅与李大钊的通信往来共有9次。其中,1919年4月8日,“下午寄李守常信”。4月16日,“上午得钱玄同信,附李守常信”。这个月鲁迅创作完成小说《药》。1919年5月出版的《新青年》第六卷第五号,正是由李大钊任轮值主编,他将这一期定为“马克思主义研究专号”,而鲁迅的《药》就发表在这期“专号”上。1919年7月8日,鲁迅“交李守常文一篇”,不过是“二弟译”的文章。

1921年1月至8月,鲁迅日记中有六次与李大钊书信往来的记录。其中年初的通信,应与《新青年》办刊方向的争议与协商有关。鲁迅的小说《故乡》于2月8日寄《新青年》,5月发表在《新青年》第九卷第一号上。这期间二人还有数次通信,或者与此也有关联。不过,鲁迅书信、《李大钊全集》均无这些信件内容收录。

说到《新青年》办刊引发的争议,这是一个很复杂的故事,读到的一些材料,似乎也颇有不一致处。但我们还是可以试着来描述一下事情的主要经过和原委。

1920年开始,《新青年》又随陈独秀南下上海继续编辑出版。因为陈独秀的志趣以及陈望道参与编辑,《新青年》的政治色彩渐浓,胡适则对此表示不满,他已经不止一次表达过希望《新青年》淡化政治色彩。到这一年年底的12月16日,身在广州的陈独秀致信胡适与高一涵,表达了“今后以趋重哲学文艺为是”的意愿。胡适收到此信后回信陈独秀,提出《新青年》的三种办刊办法,一是“听《新青年》流为一种有特别色彩之杂志,而另创一个哲学文艺的杂志”。二是“将《新青年》编辑的事,自九卷一号移到北京来”,且“声明不谈政治”。同时并将陶孟和意见附上作为第三条办法,即刊物“停办”。胡适还将此信寄给了李大钊、鲁迅等北京同人征求意见。鲁迅1921年1月3日日记:“午后得胡适之信,即复。”应该是指此事。

远在广东的陈独秀收到胡适的信件后,反应非常激烈。他即刻致信李大钊表达自己的观点,并把致胡适和致陶孟和信一齐附上,于是就有了“来信三件”。李大钊收到陈独秀的信后,觉得兹事体大,应该让在京同人各自表达一下自己的意见。于是他就致信请钱玄同来办此事。“玄同兄:仲甫由粤寄来信三件,送上,看过即转豫才、启明两先生。他们看过仍还我,以便再交别人。”钱玄同按照李大钊的要求,立即转寄鲁迅兄弟,并附信一件。信中表达了他本人因此才知道“陈、胡二公已到短兵相接的时候”。鲁迅日记1921年1月19日记载:“上午得玄同信”,20日又记“上午寄李守常信”。也就是鲁迅按信中要求“仍还”李大钊,由李大钊“再交别人看”。“传签”流程还是很周密的。

关于这一争议,可以了解一下几位主要当事人的态度。胡适收到李大钊转来的陈独秀信件后,去信批评陈独秀:“你真是一个卤莽的人,我实在有点怪你。”而鲁迅的态度,早前他在1月3日致胡适信中表达的意见已很明确,“寄给独秀的信,启孟以为照第二个办法最好”,“至于发表新宣言说明不谈政治,我却以为不必”,因为“其实则凡《新青年》同人所作的作品,无论如何宣言,官场总是头痛,不会优容的”。

其实,只要不是第三种“停办”就可以。这应该是北京《新青年》同人的共识。李大钊在1921年1月21日、23日、25日,先后致信胡适,充分表达了自己的观点,特别是希望团结共事的愿望。21日信中谈到:“前天见了玄同,他说此事只好照你那第一条办法”,“启明、豫才的意见,也大致赞成第一办法,但希望减少点特别色彩。”这里其实存在一个问题,鲁迅同意的到底是哪个办法?是另办一个,还是移师北京来办?李大钊25日致胡适信说的比较明白:“我还是主张从前的第一条办法。但如果不致‘破坏《新青年》精神之团结’,我对于改归北京编辑之议亦不反对,而绝对的不赞成停办,因停办比分裂还不好。”事实上,鲁迅、周作人、钱玄同等应该同李大钊的态度一样,只要不是第三条“停办”而导致《新青年》阵营分裂,第一条、第二条都无不可。《李大钊全集》第五卷在此信的注释中也指出:“赞同第二个办法的,还有张慰慈、高一涵、陶孟和、王抚五、周作人、鲁迅、钱玄同,基本上形成一致的意见。”然而,《新青年》却并未因为有了这个共识就有了共同愿望的结果。因为2月11日,《新青年》被上海捕房搜查封闭。2月15日,陈独秀由广州致信胡适,认为《新青年》“非移粤不能出版,移京已不成问题了”。这里的“不成问题”,是指“不必再谈”了才对。

但这场争论意义却十分值得珍视,它不但反映了新文化阵营对《新青年》办刊宗旨的态度分歧,反映了每一个人对时势和事业的看法,更彰显了他们可以求同存异,最终达成一致意见的风范。李大钊在其中既起到了协调作用,更体现出超强的大局观。陈独秀也最终和胡适达成原则上的互相理解。因为陶孟和的“停办”说引起陈独秀的不满,胡适以朋友的身份进行劝解和批评。陈独秀在信中表示:“你劝我对于朋友不要太多疑”,“是我应该时常不可忘却的忠告”。也算是文坛佳话吧。

三、一个“钊”字引发的趣谈

鲁迅一生当中至少认识三位名字里带“钊”的人。一位是青年时期在南京上学时的同学,叫沈钊;一位是在北京教育部做公务员时的顶头上司,教育总长章士钊;还有一位就是李大钊。这三位有一个共同点,就是各自都因为名字里有个“钊”字而引发出故事,又因为这故事由鲁迅在文章里记述,从而成为至今仍可一谈的趣话。

鲁迅在杂文《忽然想到(八)》中讲述与李大钊有关的轶闻:“曹锟做总统的时代(那时这样写法就要犯罪),要办李大钊先生,国务会议席上一个阁员说:‘只要看他的名字,就知道不是一个安分的人。什么名字不好取,他偏要叫李大剑?!’于是乎办定了,因为这位‘大剑’先生已经用名字自己证实,是‘大刀王五’一流人。”鲁迅这里所说的曹锟“要办李大钊先生”,是指1924年5月,李大钊为躲避曹锟政府的通缉,化装成做生意的人逃离北京,回到河北老家躲避。到了6月,“严速拘拿”李大钊等亲苏俄的“提倡共产主义”人士的通缉令公布于全国,指出对“其逸犯李大钊等,务获归案讯办,以维治安,而遏乱萌”。也是在6月,李大钊按照党的指派赴苏联参加共产国际五大。最新发现的李大钊在莫斯科的演讲视频,就出自这一时期。曹锟于当年10月下台,李大钊于12月回国。

也真是有趣,鲁迅最早在南京求学时就和“钊”字打上了交道。同样是在《忽然想到(八)》里,鲁迅写道:“我在N的学堂做学生的时候,也曾经因这‘钊’字碰过几个小钉子,但自然因为我自己不‘安分’。一个新的职员到校了,势派非常之大,学者似的,很傲然。可惜他不幸遇见了一个同学叫‘沈钊’的,就倒了楣,因为他叫他‘沈钧’,以表白自己的不识字。于是我们一见面就讥笑他,就叫他为‘沈钧’,并且由讥笑而至于相骂。两天之内,我和十多个同学就迭连记了两小过两大过,再记一小过,就要开除了。”可以说,鲁迅下决心离开乌烟瘴气的“江南水师学堂”,改入同在南京的江南陆师学堂附设的“矿务铁路学堂”,这个小小的戏剧性故事也是促发原因之一。

带给鲁迅更直接、更深层触动的“钊”字人物,是教育部时任总长章士钊。1925年5月12日的《京报》“显微镜”栏目发表了这么一条文字:“某学究见某报上载教育总长‘章士钉’五七呈文,愀然曰:‘名字怪僻如此,非圣人之徒也,岂能为吾侪卫古文之道者乎!’”这是一个故意寻求“开心一刻”的“段子”,是一个小小的玩笑。据《鲁迅全集》注释,“显微镜”作为《京报》的一个小栏目,专发“短小轻松的文字”。其时,鲁迅因“女师大风潮”与章士钊等进行笔战,正好借此来发表一番冷嘲热讽的议论。他借《说文解字》证明“淦”字作为“船底漏水”的意思已经完全被人遗忘,而只剩下在名字里使用,除此之外,“这一粒铅字简直是废物”。鲁迅进而指出:“至于‘钊’,则化而为‘钉’还不过一个小笑话;听说竟有人因此受害。”“碰钉子”,也是鲁迅在那一场笔战中经常会用到的名词。虽未直说,但仿佛也有暗指在其中。

说起来,一个“钊”字竟也能生发出这么多的故事,而且一个字“派生”出三字不同的白字:剑、钧、钉,也实在有趣。这或许也只有鲁迅的杂文能做得到。

四、“革命史上的丰碑”

我的印象里,鲁迅写好了序言而著作本身却没有出版,序言作为一篇独立文章又流传甚广的经历,至少有两次:一次是《〈野草〉英文译本序》,另一次就是《〈守常全集〉题记》。前者是因战火原因致使原稿失踪,后者的背后原因则更为复杂。

李大钊于1927年4月28日就义。李大钊牺牲后,他的侄子李乐光就开始从报刊上搜集、抄录李大钊文稿。李乐光将整理出的书稿密藏于他的岳母处,后又转给了李大钊的女儿李星华,李星华又将这些文稿交给了周作人请其代为保存。1933年李大钊的安葬仪式在北京举行。也就是在此时,其夫人赵韧兰向周作人等提出出版李大钊文集事宜。周作人从中积极联络,力促文集出版。他首先想到和找到的是上海的曹聚仁。从此这个本来在北京张罗的事,跟远在上海的鲁迅发生了联系。

这件事情梳理起来十分不易,有兴趣了解其中原委的朋友,可以阅读唐弢先生的《晦庵书话》中的相关文章。书中那组关于《守常全集》“公案”的“专辑”里,除了唐弢本人的文章外,还收录了周作人1962年8月31日发表在《人民日报》上的署名“难明”的文章,以及丁守和、方行等人的文章。

曹聚仁答应了周作人的提议,准备将《守常全集》拿到上海由他负责的群众图书公司出版。为此,他们还商议了邀请与李大钊熟识的文化人士为全集撰写序言,并确定了北京的序言撰写者由周作人落实,上海的序言撰写者由曹聚仁联络。曹聚仁当然首先想到了邀请鲁迅来作此文。曹聚仁正在准备撰写鲁迅传记,往来颇多,也深知鲁迅和李大钊曾经的往来和友情。

鲁迅的态度当然是欣然答应。1933年5月7日,鲁迅复信曹聚仁:

聚仁先生:

惠函收到。守常先生我是认识的,遗著上应该写一点什么,不过于学说之类,我不了然,所以只能说几句关于个人的空话。

我想至迟于月底寄上,或者不至于太迟罢。

此复,即颂

著祺。

鲁迅启上

五月七日

鲁迅是践诺的。5月30日即致信曹聚仁并附上《〈守常全集〉题记》。但是,尽管周作人等当初是考虑到北京出版的不可行,才决定拿到上海,鲁迅自己却另有判断。在6月3日致曹聚仁信中,鲁迅直言此书公开出版的不可行。他不但不主张送审,甚至“也许连出版所也不如胡诌一个,卖一通就算”。

事情的结果不出鲁迅所料,《守常全集》无法在群众图书公司出版,转投商务印书馆也一样没有结果。之后又是李小峰,这位多年追随鲁迅、出版鲁迅作品的北新书局老板,答应了由自己来出版。书稿他是拿到手了,但出版却仍然无法实现。直到1939年,《守常全集》有过印行,但迅速被没收追回。晦庵(唐弢)的文章写道:“直到抗日战争爆发,大家又想起这个集子,于1939年4月托名社会科学研究社出版,由北新负责发行。可是书一露面,立刻又遭到‘租界’当局的禁止,已经印成的都被没收。”

应该说,周作人在帮助李大钊遗属,促动李大钊文集出版方面付出了大量心力。就《守常全集》而言,他直到1962年仍然用笔回忆记述其细节,可见他对李大钊的感情之深。不过,周作人毕竟是周作人,在围绕这件事情的描述上,但凡涉及到鲁迅的,总会让人觉得又有“曲笔”和隐密的深意在其中。比如,关于写序的人选问题,周作人在署名“难明”的文章里说,因为当时考虑到出版之难,“所以听说要请蔡孑民写一篇序,但是似乎他也没有写。鲁迅附识里的T先生,可能就是蔡孑民。”晦庵则对此直接纠正道:“至于鲁迅所作《题记》里说的与G书店有关的T先生,是指曹聚仁而非蔡元培,因为《题记》是前者要鲁迅先生写的,而他和群众图书公司有关系。”“所谓G书局,就是为鲁迅先生出版《集外集》的群众图书公司。”这个小小细节里,其实涉及到曹聚仁一开始究竟请了谁来写序,以及又是谁邀请了鲁迅写序这个问题。

鲁迅的《〈守常全集〉题记》,文末有一段“附识”这样写道:

这一篇,是T先生要我做的,因为那集子要在和他有关系的G书局出版。我谊不容辞,只得写了这一点,不久,便在《涛声》上登出来。但后来,听说那遗集稿子的有权者另托C书局去印了,至今没有出版,也许是暂时不会出版的罢,我虽然很后悔乱作题记的孟浪,但我仍然要在自己的集子里存留,记此一件公案。十二月三十一夜,附识。

G书局就是群众图书公司,C书局是指商务印书馆。很难理解,周作人为何会将此说明当成是鲁迅在谈蔡元培而不是曹聚仁。曹聚仁,字挺岫,号听涛,称为T先生应属合理,而称蔡元培为T先生则缺乏理据。晦庵的纠正事实上也在强调,序文是曹聚仁请鲁迅写的,而不能理解成蔡元培没有答应曹聚仁的请求,却又主动出面请了鲁迅代劳。我个人体会,唐弢先生的这一辩正非常重要而且关键。鲁迅的这篇题记发表于1933年8月19日《涛声》第二卷第三十一期上,《听涛》正是曹聚仁主编的刊物。

《〈守常全集〉题记》惟妙惟肖地描写了李大钊的形象。另一重要看点,是在理论和思想层面上对李大钊所作的评价。一方面,鲁迅不无婉转又其实很坦率地表达了自己对李大钊文章的看法,更充满深切的认同和深厚的感情,表达了对李大钊革命精神的高度评价。鲁迅写道:

所以现在所能说的,也不过:一,是他的理论,在现在看起来,当然未必精当的;二,是虽然如此,他的遗文却将永住,因为这是先驱者的遗产,革命史上的丰碑。一切死的和活的骗子的一迭迭的集子,不是已在倒塌下来,连商人也“不顾血本”的只收二三折了么?

以过去和现在的铁铸一般的事实来测将来,洞若观火!

这话语中的力量与真情,岂是“个人的空话”,分明是对“站在同一战线上的伙伴”绝不敷衍的真诚评价,是对一个时代的革命者致以真情礼赞。

完稿于2022年4月28日,李大钊就义95周年纪念日

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册